Atención: Diario El Universo 31 enero

"El temor entre vulcanólogos y técnicos es que mientras en el país ni autoridades ni la población asumen sus responsabilidades, bajo la corteza terrestre del suelo ecuatoriano la tierra no deja de temblar, la energía se acumula a un ritmo continuo y el riesgo de un gran terremoto está cada vez más cerca, por el comportamiento histórico de los hechos sísmicos en el país.

Los técnicos advierten que la agitación constante de las entrañas de la tierra es evidente. Solo entre el 2 y 27 de enero pasados se registraron 16 sismos de entre 3,4 y 4,8 grados en la escala de Richter. Mientras, en el 2008, la Red Nacional de Sismógrafos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, registró 1.824 eventos, de los cuales 191 tuvieron una magnitud igual o superior a los 4 grados.

Pero la información que más preocupa la registran equipos GPS de alta precisión colocados en Manabí y Esmeraldas, los que detectan un movimiento promedio de 6 centímetros por año de la placa de Nazca que se empuja hacia la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción que es una de las fuentes de generación de sismos en la zona costera del país.

En el mapa de un globo terráqueo sin agua se puede ver que las islas Galápagos se están acercando hacia el continente a esa velocidad por año, explica el vulcanólogo Hugo Yépez, titular del Instituto Geofísico.

Otro punto de control en Lago Agrio permite registrar que ese rozamiento mueve a la placa Sudamericana hacia el este a una velocidad de 3 centímetros por año, lo que provoca la formación de una especie de acordeón en el filo costero y se convierte en una fuente de acumulación de energía hasta un punto que no aguanta la comprensión y salta, produciendo un terremoto. Eso puede ocurrir en cualquier momento, afirma Yepes.

La medición permite calcular que a estas velocidades de compresión la tasa de recurrencia de terremotos es similar o debería ser parecida a la que la historia dice, analiza Yepes.

Agrega que si se toma en cuenta que se comprime 3 cm por año, en diez años son 30 cm y en 100 años, 300 cm o 3 metros. “Si es que se rompe y se suelta de un solo salto, un terremoto de magnitud 8 es el que genera esos 3 metros, es decir, se van a reproducir estos terremotos en el rango de un siglo”.

Además de los sismos originados por subducción, están los de origen volcánico y por fallas geológicas, que han sido las responsables de la mayoría de los grandes terremotos en la región interandina.

En el último siglo, el Instituto Geofísico registró un total de 20 sismos con intensidad de 8 grados en la escala de Mercalli (sistema que mide la intensidad en función de los daños). Entre ellos el del 31 de enero de 1906, considerado el más fuerte del país y el quinto más grande en el mundo. También están sismos de mayor intensidad, como el de Chimborazo en 1911; Loja, 1914; Carchi, 1923; Bahía, agosto de 1998; o el de Guayaquil, en 1980, lo que refleja también la vulnerabilidad en todo el país.

Toda la letanía de terremotos ocurridos en el siglo pasado lleva a concluir que mientras más alejados estemos del último, más cercanos estamos del siguiente, dice Yepes. Pero, ¿qué tan preparados estamos?

“Con toda la historia sísmica que tiene el país, el tema de riesgos de desastres está en pañales. Deberíamos mirar y aprender de Haití”, asegura Yepes, al referir que uno de los factores más vulnerables tiene que ver con la calidad de las estructuras y la capacidad para resistir sismos.

Aunque no hay datos, se estima que entre un 60% y 70% de las viviendas en el país son de carácter informal o antiguas, que son potencialmente vulnerables, afirma Manuel Mera, asesor de la Secretaría Nacional de Riesgos y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica.

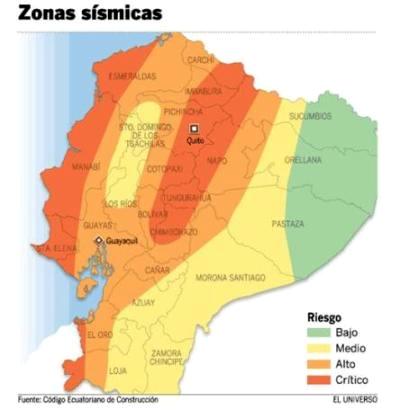

La construcción en el país responde a la realidad económica de la gente, lo que deriva en la autoconstrucción sin los controles; esto, pese a que entre 1970 y 1980 ya se comenzó a medir el peligro sísmico y desde el 2002 rige en el país el Código Ecuatoriano de la Construcción, pero que, como muchas leyes, es letra muerta, cuestiona Yepes.

Esa vulnerabilidad se ha hecho más evidente en terremotos como el de Bahía, donde se pusieron a prueba las estructuras modernas. De las 32 edificaciones sujetas a estudios y controles, cuatro fallaron totalmente, mientras el resto de ellas presentaron daños entre un 35% y 40%. “Son muchos daños para un sismo relativamente pequeño; vale la pena que el Estado tome muy en cuenta lo sucedido en Haití”, exhorta Yepes.

Mera advierte otro factor preocupante: la ausencia de planes de contingencia en caso de que ocurriera un terremoto de magnitud similar al de Haití. Las ciudades necesitan un plan de acción ante una emergencia sísmica, organizar a la comunidad qué hacer antes, durante y después, dice. “Creo que no tenemos nada preparado”, dice de su lado Yepes y argumenta con el ejemplo de un apagón ocurrido hace un año y medio. “En Quito, nadie sabía qué hacer, se formaron atascones en el tráfico y la gente peleaba por salir. ¿Qué ocurriría si ese mismo apagón se produjera por un terremoto?"

0 comentarios